Platform Engineering とそれをとり巻く用語を理解する

- #blog

- #career

最近自分の役職を聞かれると、バックエンドをメインで1年くらいやっているものの、バックエンドエンジニアを名乗る勇気はなかったので、フルスタックのソフトウェアエンジニアと答えていた。これは、データベースの設計やクエリのパフォーマンス改善などの経験がなく、サーバー周りの専門性を持ってないと思っていることが理由にある。

フルスタックのソフトウェアエンジニアと聞くと、一般的にはチームトポロジーの Stream Aligned Team に所属していると思われそうである。ただ、それは自分の今までの経歴から少し違うなと感じていて、自分は一体何エンジニアなのだろうかと思うようになった。

色々調べていると、「Platform Engineering」が自分の今までやってきたことに近そうだった。「Platform Engineering」の定義は、ガートナーによると次のようになっている。

プラットフォーム・エンジニアリングとは、ソフトウェアの開発とデリバリを目的とした、セルフサービス型の開発者プラットフォームの構築と運用に関する専門分野です。 プラットフォーム・エンジニアリングは、セルフサービス機能とインフラストラクチャ・オペレーションの自動化により、開発者のエクスペリエンスと生産性を向上させます。

これに該当しそうな活動をあげてみると、サービスという単位のものを作った経験はあまりないが、開発者の生産性向上に対して意識が高そうである。あまり最近は聞かないけど、もしかしたら DevOps エンジニアの方が適切かもしれない。

- 生産性向上チームへのチーム体験

- カスタムリントルールの整備

- レガシーコードを置換するトランスパイラープラグインの作成

- フロントエンドの CI / CD の最適化

- PR の差分に関係のあるテストだけを実行させることで CI の時間を削減

- デプロイ作業を Github Actions で自動化

- PR に関連するプレビュー環境の自動構築

- Web パフォーマンスの監視基盤の整備と改善活動

- Biome のような開発者向けツールの OSS 開発

このことを踏まえて、自分は 「Platform Engineering」をやってきた or やってきたい人と名乗って良いのか、というところを調べ始めた。界隈では 「SRE」との棲み分けが難しいようだったが、次のメルカリの人のツイートのまとめがわかりやすかった。

https://x.com/deeeet/status/1700352312542478598

まとめるとこうである。

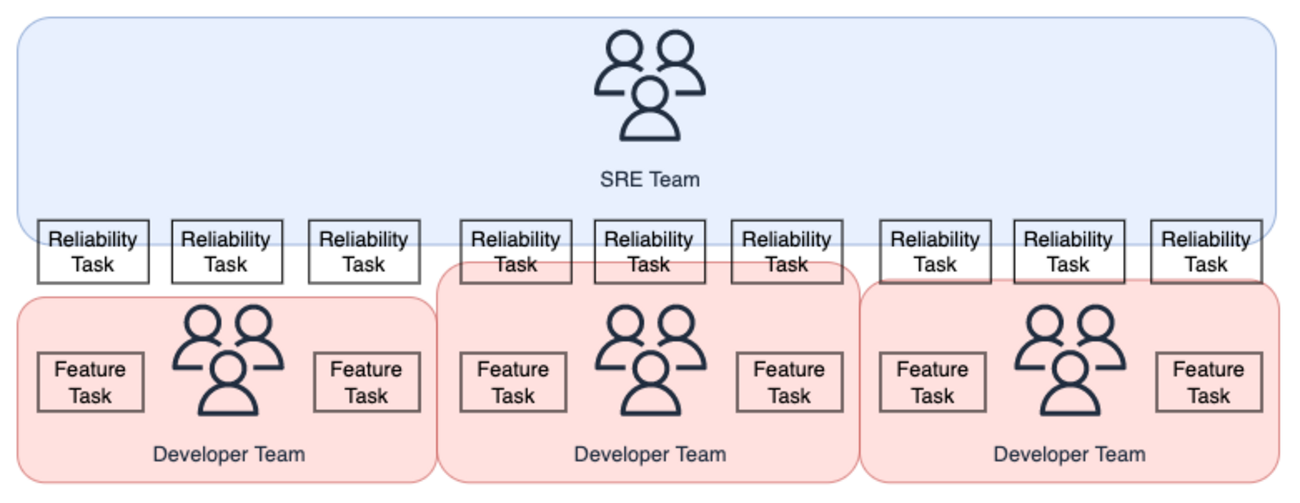

- SRE は Stream Aligned Team のサービス運用を支える Enabling Team と捉える

- KPI として SLO や SLI などのサービスの信頼性重視する

- コラボレーションを通じた障害の原因特定の速さなどのスキルが大事になる

- Platform Engineering は DevOps の体験を浸透させるサービスを提供する Platform Team と捉える

- KPI として SPACE などの開発者体験や生産性を重視する

- X-as-a-Service として使いやすい CI/CD などをデザインするスキルなどが大事になる

- ここまで明確にチームが分けられるのは稀で、多くは SRE/Enabling Team の中に Platform Engineering/Platform Team があるというパターンが多くなる

SRE を Enabling Team と捉えるのはとてもしっくりはきていて、似たようなことは最近読んだ 「SRE サイトリライアビリティエンジニアリング」にも書いてあった。

次のスライドで解説されている SRE と Platform Engineering のモチベーションの違いもしっくりきた。自分はスクラムでソフトウェア開発していたので、Platform Engineering と同じ向きにモチベーションが向いていそう。

ただ、世の中の SRE として募集されているポジションは Enabling Team なのか?そうではなくない?という疑問を持つんだけど、SRE チームがたどるフェーズがあることを知った。

つまり、理想は Enabling Team なんだけど、SRE チーム導入の初期の頃はそうはなっていなくて、サービスの運用を自分たちでなんとかする期間があるという感じ。ベンチャーとかだと人が少ないので、enabling っぽくならないのは想像できる。

で、結局自分は今それから今後何エンジニアになりたいの?という話だけど、こんな感じの感触になった。

- 自分は DevOps (開発者体験・生産性の向上) に近いところに熱量がありそう

- Platform Engineering や Platform Team での活動をしていけると良さそうだが、そういうポジションは一般的に少なそう

- 社内の Neco チームや SDK 開発チームは Platform Team な気がするけど、似たようなポジションは社外に少なそう

- DevOps 周りは AI ツールの発展で求められるスキルや活動も大きく変化しそう

- 比較的需要のある enabling / SRE の役割をこなせると活躍できる場所は広がりそう

- enabling の中で、基盤整備とかの Platform Engineering っぽいこともできていけると良さそう

- SLO / SLI の運用やインシデント対応の経験はしていけると良さそう

- GCP or AWS を使った経験が少ないので、そこらへんのスキルもつけれると良さそう